Un’esperienza personale – Ōe Kenzaburō || Recensione

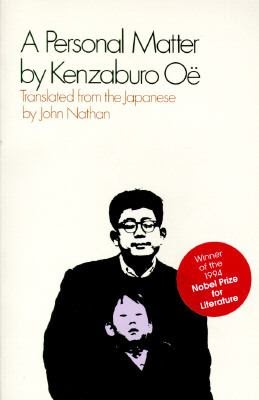

Autore: Ōe Kenzaburō

Opera: Un’esperienza personale

Anno: 1964

Una tra le opere più note del Premio Nobel per la letteratura Ōe Kenzaburō, “Un’esperienza personale” narra un periodo travagliato della vita del protagonista, Tori-Bird.

Professore di una scuola di preparazione per gli esami di ammissione all’università, Tori-Bird si trascina in un’esistenza stanca e monotona, trovando una via di fuga dalla vita quotidiana solo nella sua ossessione per l’Africa e nella speranza di un viaggio verso quel continente lontano, sognato come terra di avventure in cui provare il proprio coraggio. Quando sua moglie partorisce un bambino con un’apparente ernia cerebrale per cui i dottori prevedono una speranza di vita di soli pochi giorni, il protagonista si trova a dover fare i conti con le proprie battaglie interiori e i fantasmi irrisolti del proprio passato. Oppresso da un senso di vergogna verso sé stesso e la fragilità del corpo umano, Tori-Bird deve gestire una situazione complessa ed emotivamente devastante, barcamenandosi in un mondo incerto fatto di ospedali e medici; anche la vita familiare ne viene complicata, dovendo nascondere la notizia della condizione del figlio alla moglie convalescente e gestire un rapporto già difficile con i suoceri.

Il protagonista risponde quindi alla nuova situazione nell’unico modo che conosce: fuggendo. Una fuga che è non solo fisica, come esemplificato dalla corsa iniziale in bicicletta, ma anche e soprattutto morale e spirituale. La sua mente si rifugia spesso negli immensi spazi africani ma anche questi sembrano incapaci di fornire conforto, celando trappole insidiose. Cerca allora una via di fuga nel whisky, vecchio vizio che l’aveva già spinto ad abbandonare il corso di specializzazione negli anni dell’università. Anche questo si rivela però un rifugio temporaneo e insidioso, traducendosi in terribili postumi che comprometteranno la sua vita lavorativa.

Tori-Bird è un personaggio debole, incapace sia di azione che di reazione, che posto davanti a un durissimo quesito morale rifugge dalla scelta e si nasconde in una tana buia, limitandosi ad aspettare passivamente il corso degli eventi. Anche il colloquio con il direttore della scuola dimostra l’incapacità del protagonista di lottare: Tori-Bird non prova nemmeno a difendere il proprio posto di lavoro e rifiuta l’aiuto offertogli da alcuni suoi studenti, accettando semplicemente il dipanarsi degli eventi e non elaborando nessun piano per il futuro.

La forma di fuga suprema è costituita dall’amante Himiko. Vedova di un suicida, la donna passa le giornate chiusa in camera al buio a fumare, filosofeggiare e ricevere le visite dei suoi vari ammiratori, sfrecciando durante la notte sulla sua macchina sportiva. Tori-Bird trova nella sua casa una tana buia e sicura dove aspettare senza agire la morte del suo bambino; il loro rapporto rappresenta una sorta di forma di regressione che prova a rimediare agli errori del passato e che permette al protagonista maschile di trovare conforto, dimenticando la paura e il rigetto che provava nei confronti della natura femminile dopo la notizia del problema del suo bambino, portando a maturità la sua sfera sessuale. È un rapporto che sembra essere in una prima fase quasi costruttivo: tuttavia anche questo si caratterizza per un momento come una futile fuga. L’idea del divorzio dalla moglie e di un viaggio in Africa con Himiko non è altro che l’ultimo, estremo tentativo di rivendicare una libertà possibile e immaginata di fronte alla minaccia della gabbia delle responsabilità familiari, esemplificate dalla figura onnipresente del “bambino-mostro”. Il rifiuto dell’intervento non è infatti altro che il rigetto totale della responsabilità, che si manifesta ancora una volta in una fuga in macchina verso la clinica abortista. Il protagonista ha finalmente deciso di agire, ma anche questa decisione sembra guidata più da Himiko che dal protagonista, che si limita ancora una volta a lasciarsi trascinare dagli eventi.

Solo nel finale Tori-Bird riesce a prendere una decisione veramente propria. In un bar gay gestito da Kikuhiko, un amico che Tori-Bird aveva abbandonato anni prima e da cui il figlio prende il nome, il protagonista vomita subito dopo aver ingerito un solo bicchiere di whisky, simbolo del rigetto di anche quella forma di fuga per lui tanto rassicurante. Improvvisamente sicuro, decide di smettere di fuggire e di abbracciare le proprie responsabilità, abbandonando il progetto del tanto sognato viaggio in Africa e decidendo di far sottoporre il figlio all’operazione.

L’opera si conclude in maniera relativamente serena, mostrandoci un Tori-Bird inserito nel suo ruolo di padre all’interno di una famiglia ricostituita e maturato o, per dirla con le parole dell’austero suocero, “cambiato”; deciso ad accettare la sua responsabilità e la sua nuova vita, è pronto a intraprendere una nuova carriera. Così come, all’inizio del romanzo, il pensiero del figlio in arrivo dà al protagonista la forza di smettere di scappare e di difendersi dal gruppo di giovani teppisti che l’avevano circondato e assalito, il bambino aveva vinto, dandogli la forza di affrontare la paura della responsabilità e di costruirsi un futuro, correggendo il suo costante istinto alla fuga. Tori-bird non sogna più rocambolesche avventure nella lontana Africa: con i piedi per terra, vuole adesso diventare una guida turistica in Giappone.

Sempre centrale è l’analisi della psicologia del protagonista, che funge da filtro costante della narrazione. L’intera opera è narrata mediante i suoi meccanismi psicologici; in una maniera quasi egocentrica ed interamente autoriferita, gli altri personaggi sono solamente abbozzati, presi in considerazione solo in funzione della loro interazione con il protagonista. Lontano però dal rappresentare una figura titanica, egli è un uomo piccolo e inetto, incapace di occupare l’opera con l’azione: la narrazione è quindi riempita dalle sue ombre, incertezze e paure, rappresentate dalla figura del “Bambino-mostro” e dal ricorrente terrore per il vuoto che circonda l’esistenza e un eventuale Giudizio. Conscio delle proprie debolezze e dei propri limiti, cede all’autocommiserazione, si affligge fino al masochismo. Solo nella parte finale Tori-Bird riesce a raggiungere una totale, improvvisa redenzione, evitando le “trappole” che ha incontrato lungo il cammino e arrivando ad un’inaspettata maturità.

Complesso ed emotivamente denso, questo romanzo contiene molti elementi autobiografici. Vi si intravede nettamente lo sforzo dell’autore di comprendere e rielaborare la propria esperienza personale, di indagarla con uno sguardo fortemente autocritico e con una profondità ineguagliabile di analisi psicologica che fanno risaltare ancora di più lo sforzo e la totalità della metamorfosi finale. Questi elementi rendono l’opera interessantissima per il lettore, che non può evitare di rimanere emotivamente coinvolto negli eventi narrati –anche se spesso trascinandosi dietro una distinta sensazione di amarezza.

Recensione di Mattia Natali

Commenti recenti